上市公司年报披露季结束之后,向上市公司询问前五大客户名单的投资人又多了起来。

在深沪交易所的投资者互动平台,沙钢股份、阳光电源、京华激光、福然德等超过10家上市公司,被投资者问及上年度或最近三年前五大客户的情况。

比如,有投资人向某环境公司提问:“请问贵司前五大客户分别是哪5家公司?”公司回复称:“公司前五大客户详见公司年度报告,谢谢!”但在该公司的2021年年报中,前五大客户名称分别以“一二三四五”代称,这等于没回答。

相较于该公司在回复中“玩文字游戏”,更多未披露前五大客户名称的公司,则在回复中直言:“前五大客户信息涉及公司商业机密,不便具体披露。”

在以信息披露为核心的趋势下,上市公司对于重要客户和供应商信息披露的透明度却逐年下滑。

以商业机密为挡箭牌,多数企业对上下游信息披露讳莫如深。客户和供应商名称被隐去之后,隐性关联交易、财务造假等行为也更加隐蔽,信息不对称以及由此带来的风险随之增大,“三公”原则遭到侵蚀。

“前五大”实名披露率,已跌至不足10%

记者统计了2009年以来,上市公司在年报中披露前五大客户及前五大供应商的情况。数据显示,一方面,上市公司总数不断增加;另一方面,实名披露“前五大”的上市公司数量却不断走低(图1)。

以前五大客户的披露为例,2009年A股上市公司总数为1630家,该年度披露了前五大客户名称的公司数量为826家,披露率为50.67%;2010年上市公司总数为1972家,披露了前五大客户名称的公司数量为1043家,披露率为52.89%;此后,前五大客户的实名披露率一路走低,到2021年时,上市公司总数攀升至4681家,而披露了前五大客户名称的公司数量仅为456家,披露率已低至9.74%。

上市公司前五大供应商的实名披露率走势也类似,从2012年25.69%的最高值降低至2021年的10%。

此外,不同市值和行业的上市公司,在“前五大”名称的披露率上,也呈现出显著差异。

分市值来看,无论大中小市值公司,前五大客户的实名披露率都是一路走低(图2)。分市值规模对比来看,前五大客户名称的披露率与公司市值规模成反比。过去十余年中,50亿元以下小市值公司的披露意愿始终高于大市值公司。2021年小市值公司的披露率为12.63%,而200亿元以上的大市值公司的披露率仅为5.01%。即使在披露最活跃的年份,大市值公司的披露率也从未超过40%,小市值公司披露率一度超过60%。

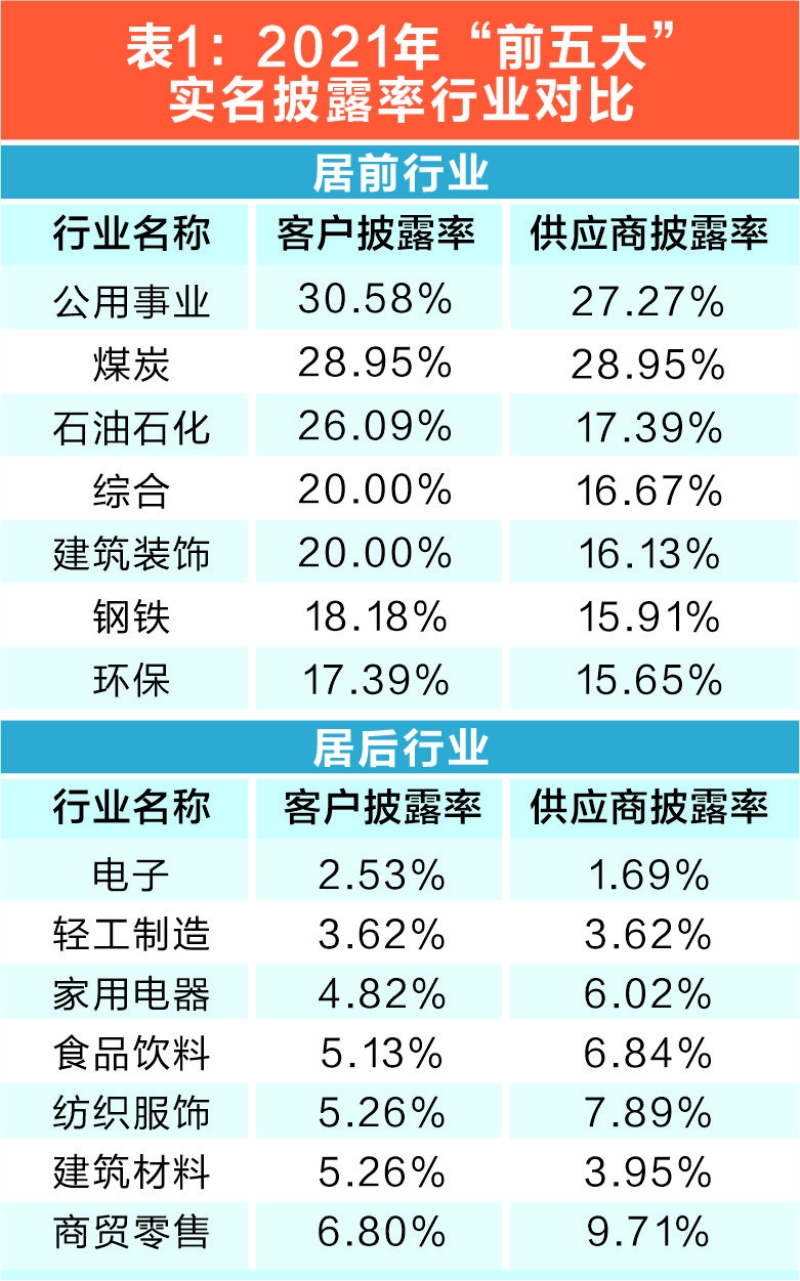

分行业来看,2021年年报中,公用事业、煤炭、石油石化、建筑装饰等传统重工业企业,前五大客户名称披露率超过20%;相比之下,电子、轻工制造、家用电器等充分竞争行业的披露率不足5%(表1)。这一定程度上说明,公司企业属性、所处行业的竞争强度等因素影响了上市公司的披露意愿。

在越来越少上市公司披露“前五大”名称的同时,以一二三四五、ABCDE等代号匿名式披露的上市公司则不断增加,不予披露完整信息,客户和供应商名称成为“不能说的秘密”(图3)。截至2021年,匿名式披露或部分披露前五大客户及前五大供应商的上市公司占比皆超过60%。

“鼓励”披露背景下,实名披露率为何一路下滑?

记者梳理上市公司信息披露的相关政策文件发现,证监会对上市公司年报中“前五大”的披露要求,主要体现在年报正文及财报附注中。并且,历年对相关披露要求进行了多次修订(参见《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》)。

2001年,证监会首次要求上市公司在年报正文中,披露前五大客户销售总额、占比,以及前五大供应商采购总额、占比;同时,要求上市公司在财报附注中,披露对前五大客户的销售总额及占比。

2012年,证监会在信息披露规则中首次提出,“鼓励”上市公司在年报中分别披露前五大客户和供应商的名称及各自交易额。并且在此后历次的规则修订中,都坚持了“鼓励”的基调。

在2012年之后相关披露规则的修订中,对于“前五大”的披露要求越来越丰富。比如,增加了“前五大”中与公司关联关系的披露要求,占比超过50%的客户及供应商的披露要求,要求披露新增客户及供应商等等。而唯一减少披露的则是,2014年起,监管取消了在财报附注中关于前五大客户的披露要求(表2)。

由此可以看出,虽未做强制性要求,但监管部门从2012年起,便对上市公司前五大客户和供应商明细的披露,保持积极鼓励的态度,并不断完善披露要求。然而上市公司的披露意愿,与鼓励性披露政策背道而驰。

何以如此?

长期从事信披合规咨询的专家金祥慧告诉记者:“一般情况下说‘鼓励’就意味着不是强制,更多属于‘自愿’性质,因而上市公司可能会倾向于能不披露就不披露。”

金祥慧认为,客户和供应商名称披露率不断下降,一方面是上市公司对商业秘密的重视程度逐步提高,另一方面也是监管者与被监管者之间长期博弈的结果。

“他(监管)没规定的情况下,我(上市公司)反而很谨慎。越没规定的那么具体,我越不知道该怎么做,有些公司去问窗口指导意见,一般情况下都会(得到)从严(的答复)。规则一旦公开说鼓励了,我就知道可以不用问了,是否披露就可以自己把握了,只要能找到合理的理由也就可以不披露了。这里面存在这样一个心理:就是规定越宽泛,上市公司反而越没底,规定越具体,他们反而能找到对策。”金祥慧说。

2012年鼓励披露政策首次提出之时,约有半数上市公司响应政策披露了前五大客户名称。不过,这一良好势头仅仅维持了两年,之后逐年下滑。一位了解信披监管的人士说:“毕竟是没有强制嘛,所以交易所其实是没有办法去追究他们为什么不披露。”

另一方面,2013年后,交易所监管理念由“事前审核”转变为“事后监管”,2016年上交所更是取消了信息披露豁免事项的事前申请制度,改由信息披露义务人根据标准自行审慎判断。监管理念的转变,增加了上市公司对信息披露内容的自主决定权,上市公司自然会做对自己更有利的选择。

何以“自愿”不披露?

既然前五大客户及供应商的披露更多带有“自愿”性质,上市公司为什么会倾向于不披露具体名称?

在回应互动平台上投资者关于前五大名称的提问时,“商业秘密”是上市公司共同的说辞。换句话说,上市公司不披露前五大客户和供应商名称,是一种自我保护行为。

“公司在选择自愿披露的内容时,更多是出于商业和经营方面的考虑。”某中小市值上市公司资深董秘坦言,“现在的市场竞争远比十年前激烈,公司越来越注重对重要客户和供应商的名称、合同金额等商业秘密的保护。如果政策没有强制要求,只是鼓励的话,公司多数情况下都倾向于不披露。”

“除了主体名称之外,我也不想让别人看出变化。比如,我跟这个公司每年的金额多少,占比多少,它是有变化的,如果不披露名称的话就看不出来。”前述董秘说。

在上市公司看来,披露客户名称可能导致竞争者争抢其客户、准确估计其产能,这些潜在的负面影响,增加了上市公司信息披露的成本。

其次,上市公司自愿披露内容的选择,也受到其他客观因素影响。

资深投行人士王骥跃接受记者采访时说,信披是重要性原则,而不是全面披露原则,此外,披露与否有时并不是上市公司单方面的决策,有些强势的客户会要求上市公司保密。“比如说,我和特斯拉签约了,某种程度来说是一个重大利好。但是从特斯拉的角度来说,我跟你是一个商业关系,你应该要保密,我没有允许你把我俩之间的合作对外披露。”

从成本收益的角度分析,上市公司同样倾向于不披露客户和供应商名称。在有效市场上,自愿披露重要信息,有利于上市公司获得估值溢价,弥补披露对经营造成的负面影响,从而提升公司自愿披露的动力。不过,北京大学光华管理学院教授卢海主持的一项调研显示,大部分中国上市公司对自愿信息披露增加股票流动性、提高股价、提升市盈率、降低融资成本等方面的作用,是持中立或否定的态度。

换句话说,上市公司认为市场并未给自愿多披露信息以相应“奖励”,自然就不倾向于披露了。

最后,自愿披露的减少,还有“从众效应”的因素在其中。

前述统计数据显示,大市值上市公司前五大客户的披露率,始终明显低于中小市值上市公司。有业内人士告诉记者,面对监管时,“大市值的公司显然有更强的讨价还价能力”,从而在自愿披露方面有更强的自主性。

在“榜样”作用之下,监管的尺度便逐渐被参与方“探明”,进而在行业交流中更多被其他上市公司所效仿。前述董秘说:“我做董秘这么多年,(信披上)你只要是不强制,只是鼓励的话,我基本不做。我们参考有些公司这么做(不披露),我们(就)跟着一起参考(不披露)了。”

当越来越多上市公司不披露时,会引发从众效应,助推原先披露明细的上市公司选择不披露。

透明度下降,加剧信息不对称

在记者采访过程中,多位受访者都认为,上市公司回避披露前五大客户和供应商名称信息,不仅影响了投资者对公司价值的判断,也加剧了资本市场的信息不对称。

公司的上游供应商和下游客户的产业链信息,是评估公司价值的重要信息,这无论在一级市场还是二级市场投资人群体中,都有高度共识。

从事一级市场PE投资的基石资本合伙人杨胜君告诉记者:“我们评估一家公司的投资价值,很重要的一点是看这家企业能否建立起行业地位。而支撑这一判断通常需要从三个维度评估,一是企业内生成长力,二是看是否有重要的行业头部客户购买公司产品,三是看公司是否有稳定靠谱的供应链体系。”

“这意味着评价公司不能脱离产业生态的视角,比如同样金额的销售收入,来自低端客户还是高端客户,对企业价值判断是完全不同的。隐去客户和供应商信息,很大程度上会影响我们对公司的判断。”他说。

多和美投资董事长张益凡表示,企业上下游信息对股票分析非常有帮助。上市公司在前五大客户和供应商这一关键信息上实名披露率下降,增加了投资人的信息搜寻成本,不利于投资分析和决策。站在投资者的角度,监管部门应敦促上市公司提高产业链环节的信息披露透明度。

重要信息披露的不透明,对于不同投资者造成的影响也不尽相同,这加剧了不同类型和资金规模的投资者之间的信息不对称。

一位中等规模券商的行业分析师告诉记者,前五大客户和供应商信息是个股研究的一个重要关注点,对于披露不透明的公司,卖方研究员通常会直接向公司打探,甚至“花钱去找公司内部人了解,如果给他访谈一个小时1000块、2000块,让他跟我说一说,我也能了解到”。另一位买方机构人士则坦言,“要获知(上市公司)客户和供应商名称,直接问卖方就可以了。”

某种程度上,在信息披露透明度下降的情况下,卖方机构成为了“情报”供应商。作为买方机构,可以较容易从卖方分析师处获得“情报”,而对于大多数中小投资者,资本市场公开披露几乎是其获取信息的唯一途径,获得该等“情报”的难度要大得多。

回避披露或暗藏风险

除了造成信息不对称,影响投资决策外,上市公司刻意回避“鼓励性”信息披露内容背后,也可能会隐藏更大的风险。

金祥慧说:“比如说两家都是上市公司,然后一方是另一方的供应商或者客户,(如果双方都披露了客户和供应商名称),这个数据就容易进行比对、校验。如果披露都是一二三四五代替,谁也不知道(名称),数据校验的难度就会很大。”这一定程度上也会降低财务信息的可信度。

此外,以ABCDE这种匿名式的替代披露,可以使得部分上市公司“关联交易非关联化”的操作进行得更加隐蔽,个别公司甚至借机实施财务造假。

中南财经政法大学会计学院副教授何捷告诉记者:“一些案例研究发现,上市公司与供应商、客户关联关系较为隐蔽,可能存在虚假交易,而这类关联关系的识别难度较大,对审计师的独立性和专业能力也提出了更高要求。”

在证监会公布的违法案例中,不少公司都曾因上下游关系遭到媒体和投资者质疑,最终被证实造假。

比如,广州浪奇财务造假案,上市公司通过虚构大宗商品贸易、虚增存货等方式,累计虚增收入129亿元,而在其贸易业务中,供应商和客户重叠的情况十分普遍;而公司在信息披露中隐匿了供应商和客户的名称,增加了关联交易的隐蔽性。

再比如,康得新财务造假案中,上市公司通过编造虚假合同、单据虚增收入和成本费用,累计虚增利润115亿元。康得新自2012年后便不再披露客户和供应商名称,即使在回复年报问询函时,仍以客户编号替代,最终被查实通过虚假客户虚增业绩的事实。

更加典型的,是2021年震惊资本市场的“专网通信”系列爆雷案。

2021年7月,证券时报曾刊发调查报道《900亿“专网通信”骗局》,揭示了一个在A股隐蔽运行长达7年、至少13家上市公司卷入、累计金额超过900亿元的融资性贸易网络,堪称“A股史上最大资金骗局”。

在该网络中,上市公司以“专网通信业务”为幌子,将资金以预付货款的方式流向供应商,若干时间后,供应商或其隐性关联方,再通过下游客户以销售回款的方式回流上市公司,形成业务虚构。

卷入其中的公司中,多数历年年报均未披露前五大客户、供应商、预付款对象的名称。其中相当一部分都是在回复问询函时,才被迫补充披露相关信息。

由此可见,在客户和供应商名称上的信息隐匿,大幅降低了上市公司的违规造假成本。

上下游信息透明度亟待提升

在“自愿”的情况下,上市公司回避披露上下游明细信息,导致披露透明度大幅下降,监管是否应该强调“强制披露”?

清华大学法学院教授汤欣接受记者采访时说,是否强制披露,需要站在有利于整个资本市场的角度,去权衡整体的成本与效益。

上市公司之所以回避披露,最大的理由是“保护商业秘密”,意味着商业机密保护与信息披露透明度在一定程度上是对立冲突的。何捷表示:“强制披露往往增加了股东福利,但会损害其他利益相关者的福利,因此取决于我们在不同情形下看重何种福利。我们的一些研究发现,上市公司年报中的供应商和客户信息披露为资本市场提供了信息增量,具有比较积极的效果。”

在一些市场人士看来,“保护商业秘密”一说略显牵强。基石资本杨胜君认为,因为信息披露而影响到企业经营,这种情况应该只是少数,“如果公司经营因为上下游信息披露而受到严重影响,只能说明公司业务的壁垒不高,竞争对手比较容易切进来”。企业要做的是从根本上提升竞争力,进而提升自身行业地位和在产业链中的话语权,而不是归咎于信息披露。

上海汉联律师事务所合伙人宋一欣说:“信息披露不当会造成商业机密被泄露,但是商业机密的泄露不能怪罪于信息披露,信息披露有一个合理的范围,因为你是公众公司,必须要去披露,不能总说是商业机密,这样下去,公司的人头数都是商业机密。”

此外,记者统计,出于审核要求,超9成上市公司在IPO的招股说明书中披露了前五大客户及供应商明细信息。也就是说,同样的内容,在谋求上市阶段,企业能做到应披露尽披露,而在上市成功后便成为商业秘密,这显然有些说不过去。而且,公司最想防备的同行业竞争者,因处同一行业,多半彼此知根知底,并无多少秘密可言。

即使在当前鼓励披露的政策下,为提升上市公司自愿披露的积极性、减少市场信息不对称,前五大客户和供应商披露细则仍有改进空间。

美国证监会强制要求上市公司披露销售收入占比超过10%的客户销售额以及客户名称,特殊情况下可申请豁免。而中国2021年修订的披露准则中,将强制披露的门槛定在了单一客户或供应商占比50%,相比之下,这一标准显得宽松。

张益凡表示,可以通过增加自愿披露的上市公司正向收益的方式,实现“鼓励披露”的效果,例如对上市公司自愿披露的内容设立打分机制,信息披露透明度高、质量高的给予高分,并将分数作为公司申请再融资等事项的一项参考,将“鼓励”落到实处。

记者注意到,2021年5月发布的《年度报告的内容与格式》(征求意见稿)中,曾将“鼓励”改为“应当”,强制上市公司披露前五大客户、供应商的名称等具体信息;虽然最终修订的准则还是表述为“鼓励”,但这一举动仍显示出了证监会对于客户和供应商信息披露的严监管导向,也反映出强制披露的成本和收益权衡不易。